08.10.2014

Zeitzeugen im Gespräch

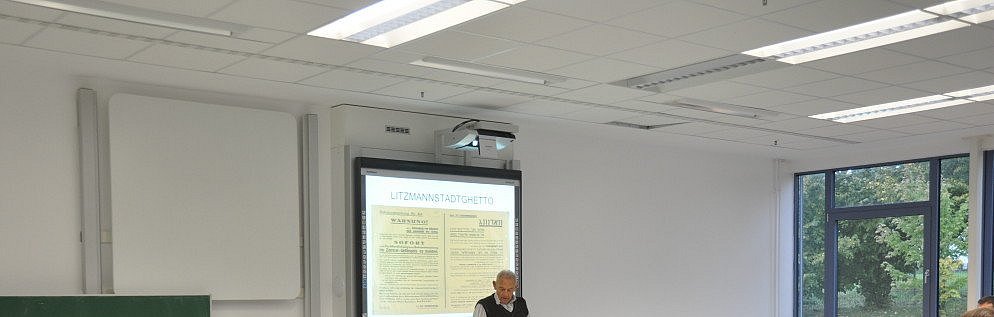

OBERURSEL/KÖNIGSTEIN. ? Diese Geschichtsstunde werden die Schüler der Hochtaunusschule in Oberursel nicht so schnell vergessen: Ignacy Arthur Krasnokucki, „polnischer Bürger jüdischer Herkunft“, wie er sich selbst vorstellte, hat am Dienstag, 7. Oktober, im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs von seinem Leben zwischen 1939 und 1945 in Getto und KZ erzählt. In der nüchternen Sprache eines Naturwissenschaftlers berichtete der 89-jährige promovierte Chemiker dabei von so unvorstellbar grausamen Erfahrungen, dass manch einer der Zuhörer wohl lieber den Raum verlassen hätte. Doch die jungen Erwachsenen aus beruflichem Gymnasium und Berufsvorbereitungskursen harrten zwei Stunden konzentriert und in so absoluter Stille aus, dass ihnen der Besucher dafür anschließend eigens ein Lob aussprach.

Furchtbare Lebensbedingungen

Er selbst war viele Jahre jünger als seine Zuhörer, als er 1939, wenige Tage nach der Besetzung Polens, mit seiner Familie ins Getto Lodz umgesiedelt wurde. Seine beiden Brüder flohen, sein Vater wurde ein Jahr später verhaftet und kehrte nie wieder zurück. Die fürchterlichen Lebensbedingungen im Getto, die er den Schülern anschaulich beschrieb, hatten nach seinen Worten nur ein Ziel: die Juden zu vernichten und sie zynischer weise zugleich vor ihrem Tod bei schwerster Arbeit bestmöglich auszunutzen. Dass er dabei seinen ersten Job in einer Stempelfabrik mit einem anderen Bewohner tauschen konnte gegen eine Ausbildung zum Elektriker, sollte ihm später das Leben retten. Seiner Mutter aber konnte er nicht helfen. Er musste als 18-Jähriger hilflos ihrem Sterben zusehen.

Albträume jede Nacht

Schwer erträglich für die Teilnehmer waren vor allem seine eindringlichen Schilderungen rund um die Vernichtungsstätte Chelmno, an der auch tausende Bewohner des Gettos zunächst auf Lastwagen, später in Eisenbahnwaggons durch die Zuleitung von Abgasen in das Innere erstickt wurden. Dorthin wurden auch die Kinder abtransportiert, darunter Säuglinge von wenigen Wochen. Wie sie ihren Müttern mit brutaler Gewalt entrissen wurden, „das sehe ich jetzt noch jede Nacht in meinen Albträumen“, sagte Krasnokucki, der 1944 in ein Arbeitslager nach Czestochowa und später in das Stammlager Buchenwald transportiert worden war. Mit wenigen Details skizzierte er das Leben in einem KZ: bekleidet mit lediglich dünner Hose, Hemd und Holzschuhen, untergebracht in engen Holzbaracken, krank und hungernd bei Schwerstarbeit, immer von Erschießung bedroht. Nach der Auflösung des Lagers gelang ihm auf einem Todesmarsch, der 300 Kilometer weit nach Prag führen sollte, die Flucht: Er wog noch 39 Kilogramm.

Organisiert von der Schulpastoral

„Wir müssen diese Erinnerungskultur an die Schulen holen, solange die Zeitzeugen noch leben“, sagt Marc Fachinger, weil man Geschichte über Personen ganz anders wahrnehme. Der Religionslehrer ist für die Schulpastoral an der Hochtaunusschule zuständig und organisiert in Kooperation mit dem Maximilian Kolbe-Werk bereits seit 2008 die Besuche von Zeitzeugen. In diesem Jahr konnte er - zusammen mit seinem Kollegen Matthäus Berkowski, ebenfalls Religionslehrer an der Hochtaunusschule - gleich zwei Gäste empfangen, neben Krasnokucki ist mit Kazimierz Pietryka ein weiterer ehemaliger KZ-Häftling aus Polen in den Taunus gekommen. Außerdem seien die Besucher auch „Zeugen der Versöhnung“, schließlich kämen sie in ein Land, das ihnen so viel Leid zugefügt habe. Krasnokucki, der sich seit zehn Jahren als Zeitzeuge zur Verfügung stellt, beantwortet die Frage nach den Gründen für sein Engagement kurz und knapp: „Am Beispiel meines Schicksals zeigen, wohin Fremdenhass geführt hat und führen kann.“

Weitere Termine

Weitere Gespräche mit den beiden Zeitzeugen sind an den kommenden Tagen in der Hochtaunusschule geplant, sowie am Montag, 13. Oktober, in der Bischof Neumann-Schule in Königstein mit israelischen und deutschen Schülern.

Das 1973 gegründete Maximilian-Kolbe-Werk unterstützt ehemalige KZ- und Ghetto-Häftlinge in Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sowie deren Angehörige unabhängig von ihrer Religion und Weltanschauung. Für die Arbeit mit und die Vermittlung von Zeitzeugen ist das Werk auf Spenden angewiesen. Weitere Informationen unter <link http: www.maximilian-kolbe-werk.de>www.maximilian-kolbe-werk.de. (rei)